一条不期而至的微信引起了我的无限遐思……

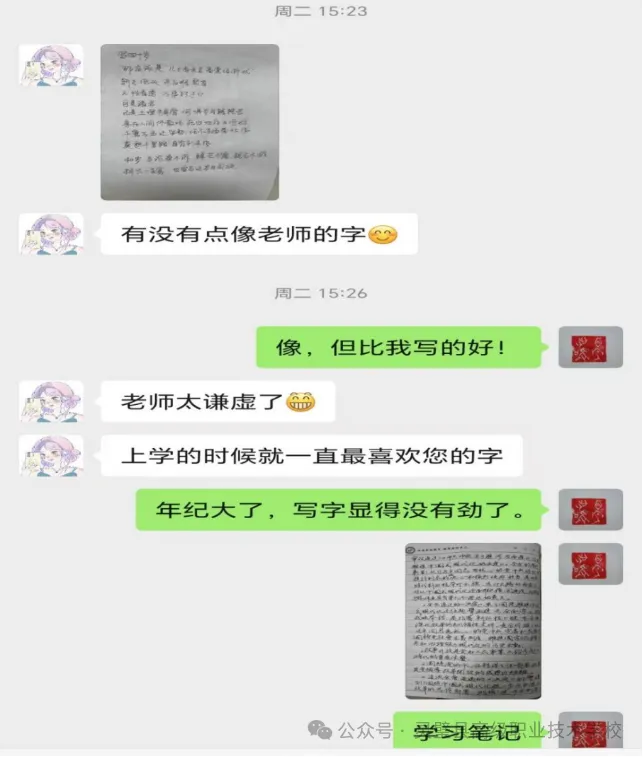

事情是这样的,一天下课后,我打开手机查看有无重要信息或来电,一条微信立刻映入我的眼帘并深深吸引了我。“有没有点像老师的字?”还配上了一张图片。我马上意识到,这是要和我“比字”呀!我当即回复:“像,但比我写的好!”随后又说:“我年纪大了,字显得没劲了。”随后也附上本学期政治学习笔记照片……

这是我的一个30年前的学生发来的。想当初刚毕业时,我踌躇满志,一心想在教育教学上做出点成绩。工作勤勤恳恳,兢兢业业,备课笔记、板书都规范书写一丝不苟。字写得虽不算好,但工整、有力,充满年轻人的朝气,更倾注了我的一腔热情。他们顿感耳目一新,争相模仿。我的蓬勃朝气、积极向上的干劲,感染了学生、影响了学生。

这位同学就是其中之一。只是这位同学因为家庭的原因初中一年级下学期就萌生了退学的念头,我虽多次找她谈话劝说,也不止一次找同学去她家里“裹挟”,但最终也未能改变事情的结局。不过,辍学后的她,凭借不服输的性格、顽强的毅力和在学校受到的这些影响,硬是通过自学考试取得了大专文凭,真是可敬可佩!不仅如此,她甚至至今还保持着练字的好习惯,还不时地向我谝一谝(炫耀)……

更令人啼笑皆非的是,时任校长的公子也在我班,可能他儿子受我的影响比较大,于是有一天校长竟吐槽说:“乖乖,我儿子现在不仅写的字像你,就连脾气也像你了!”

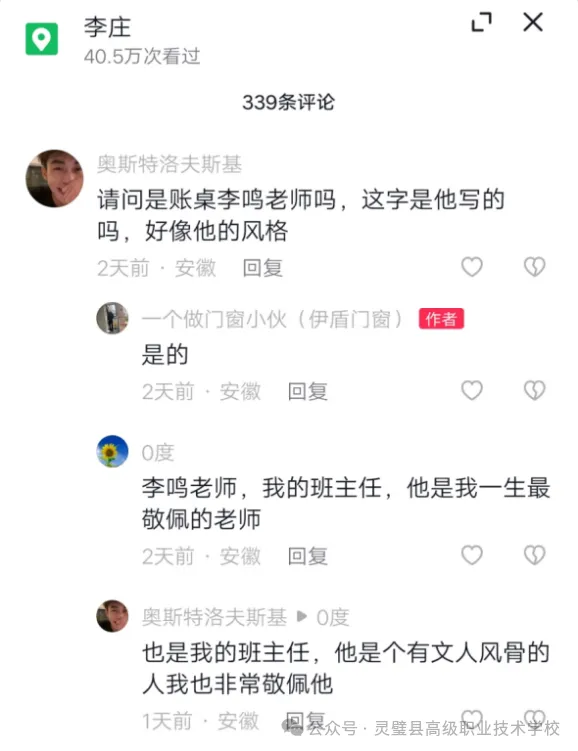

2023年1月,疫情防控放开后,“新冠”感染率大幅上升,很多老人因患有基础病没能“挺”过去。就连去火葬场火化都得半夜去排队。我们庄也未能幸免,接连去世了好几个老人。一天回老家忙事,因负责写挽联、挽幛等的“先生”还未到,老执便安排我写执事单,真是“蜀中无大将,廖化作先锋”。我根本不擅长写毛笔字,但回家忙事是不能“讲一点价钱”的,只能赶鸭子上架。写完张贴后,一好事者,拍成抖音发到网上,竟然赢得好评,此视频还因此上了“热门”,实在汗颜!更巧的是,还有我多年前的学生加入评论。(别人转发给我后获悉的)

……

这些看似微不足道的小事,却传递出这样信息:老师对学生的影响是全方位的,不仅限于学术领域,还包括职业发展和个人成长等方面。这种影响可能是长期的,并且在若干年后甚至学生成年后仍然能够感受到。

古人云:“师者,所以传道授业解惑也。”不过老师对学生的教育不仅限于课堂的“忠言逆耳,良药苦口”,抑或和风细雨、循循善诱的“言教”,更需“德为人先,行为世范”、润物无声的“身教”。所以,作为教书育人的教师,无论是在工作上,还是在生活中,时时处处都要严格自律、以身作则,以自己的思想、信念、行为、情感感染学生,帮助他们形成积极的行为习惯。

在36年的教学生涯、30年的班主任工作中,我始终秉持这一理念,做到身体力行,率先垂范,取得了较好的教育效果。要求学生早自习不迟到,我每天会第一个站在教室门前,静候他们的“姗姗而来”;要求学生作业书写要认真,我会经常把规范认真书写的备课本“遗忘”在讲台上;布置学生写作文,我不仅精心指导,还会率先“下水”……

孔子说:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”这也告诉我们,单纯的语言教育往往显得“苍白无力”,难以让学生信服,而通过自身的行为示范,可以更好地传达教育的核心价值,而且潜移默化,影响深远。因此,教师在教育教学中,千万不要忽视润物无声的“身教”功能,要使其与“言教”有机结合,这对学生的成长、知识的传授以及品德的培养等都有着重要意义。

皖公网安备 34132302000173号

皖公网安备 34132302000173号