面对新鲜出炉、笔迹未干的《2024-2025第二学期教育教学工作总结》,我长舒一口气。目光不经意间落在了右手中指上,那枚厚厚的、硬硬的老茧,在灯光下显得格外突兀、醒目。

在当下这个科技不断进步的时代,盛行无纸化办公,大多数人整日与键盘、鼠标为伴,省去了笔,解放了手:备课,电脑搜索、AI生成教案;讲课,则PPT贯穿始终。而有着三十多年教龄的我,也与时俱进,活到老学到老,学习并掌握了一些先进的教学和办公技术,但除非必要,依然坚持手写备课笔记,粉笔书写板书……

手上的这枚老茧,仿佛是一枚闪耀的勋章,诉说着我在育人征途上的辛勤耕耘。

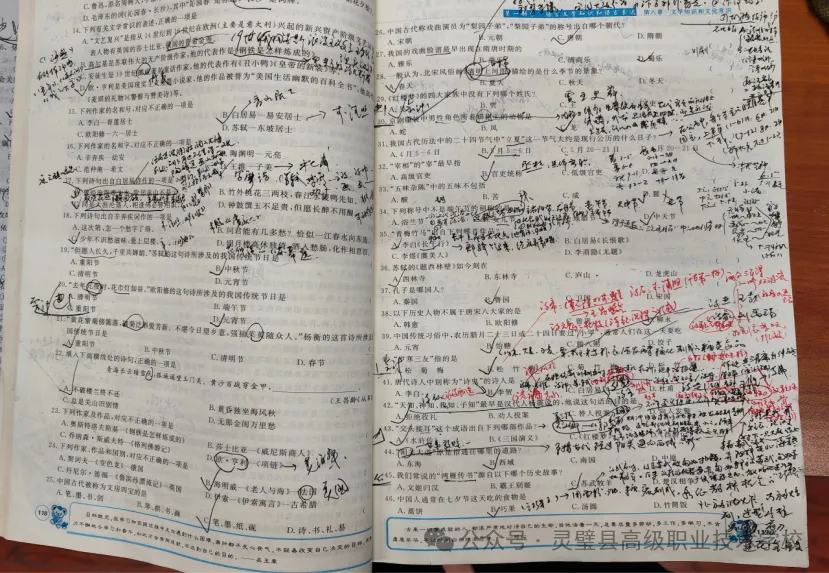

三十六个春秋,无数个日日夜夜,我呕心沥血伏案备课。手中的笔在教案本上沙沙作响,那是知识的流淌,也是我对每一堂课的精心雕琢。为了让每一个知识点都能清晰地呈现在学生面前,我反复斟酌每一句话、每一个案例。然后,在备课笔记上奋力书写,精心设计;在教材的重点处圈点勾画;在教材“留白”处巧妙地插入批注,添加详细注解或心得体会......

笔尖在纸上摩擦,老茧也在不知不觉中慢慢形成......

每节课后,一摞摞的作业本便如期而至,“拥挤”在桌上。我一本本仔细地翻阅,用红笔认真地批改。看到学生们工整的字迹和正确的答案,我会露出欣慰的笑容;而对于那错误较多的作业,我会耐心地写下批注评语,希望能帮助他们找到问题所在,久而久之,食指的第一个骨节与红笔摩擦的地方早已磨出硬茧。这层厚实的角质,是无数个夜晚伏案工作的印记:是圈点病句时的专注,是批注评语时的斟酌,是分析学情时的凝神。它不像书法家的指茧那般雅致,却承载着沉甸甸的责任。

手指在作业本上翻动,老茧也在不断地加厚……

作为在三尺讲台上砥砺奋进了三十多载的“教书匠”,我十分清楚,思想政治学习是不可或缺的“必修课”。对于教育者来说,她不是印在文件上的铅字,而是滋养育人初心的清泉。课余时光,我反复阅读关于党的教育方针政策解读材料,或参加线上专题培训。在反复研读和观看专家讲座视频中,我逐渐明白,教师的思想政治素养从来不是抽象的概念。它是面对学生困惑或质疑时,能透彻地阐释时代命题的底气;是引导青少年树立坚定的理想信念时,率先垂范的自觉……我的理解感悟顺着笔尖流淌,在笔尖划过纸张的沙沙声里,既有对“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一根本问题的深思,也有“大思政”课堂设计的灵感——或是在讲解课文时穿插红色故事,或是在“合作探究”环节组织“中国梦与青春担当”的讨论……这些零碎的思考慢慢串联成线,最终凝聚成一本本的学习札记,每一页都浸透着对教育事业的赤诚。

老茧在日复一日的劳作中愈发坚硬,我教书育人的决心也在一次次思想政治学习中愈发笃定。

如今,看着这老茧,“自恋”之情油然而生,我还真有点佩服我自己了!它是我为教育教学付出精力和汗水的见证,也是我对这份事业热爱的象征。“莫道桑榆晚,为霞尚满天”,在未来的日子里,我还会坚持初心,继续握着手中的笔,在教育教学这片沃土上继续努力耕耘,让这枚老茧更加闪亮,并成为我最骄傲的标志。

END

作者:李鸣

编辑:潘岳

初审:李鸣

二审:胡振义

终审:潘明志

来源:

皖公网安备 34132302000173号

皖公网安备 34132302000173号